2016/12/30(金)Google C++ Style Guide 日本語全訳

字が小さいと思ったらブラウザのズームを使うと読みやすいかも。

きっかけは、

GoogleがGitHubで公開している版 (HTML)を、自分で読むついでに、英語を読むのがしんどい人のために日本語に訳してみた。

ついでにという気持ちで始めたけど、翻訳って思ってたよりめっちゃ大変だった。

最近機能をバリバリ使ってイケイケにコーディングしているんだろうなぁとか

勝手なイメージをもっていたので、それよりもかなり保守的って印象を受けた。

その精神は

「コードは読む人のために書く」

「読む人のリズムを崩さないために周りのコードとの一貫性を保て」

「平均的な読者が知らないかもしれない機能は使うな」

って感じ。

命名規則とかだけでなく改行の入れ方とかスペースの置き方とかを定めていて、

そのフォーマットのためのemacsスクリプトが配布されてて、守りやすくなってるのはいいなぁと思った。

2016/11/16(水)OpenSSLとOpenSSHのバージョンアップメモ

家のNASのOpenSSLとOpenSSHのバージョンを上げた。

2017.04.20 - 1.0.2k に更新

$ tar xf openssl-1.0.2k.tar.gz $ cd openssl-1.0.2k $ ./config --prefix=/opt/local/openssl/1.0.2k --openssldir=/etc/ssl zlib -fPIC enable-tlsext shared $ make -j $ make install $ cd /opt/local/openssl/ $ rm * $ ln -s 1.0.2k/* .

$ tar xf openssh-7.3p1.tar.gz $ cd openssh-7.3p1 $ ./configure --prefix=/opt/local/openssh/7.3p1 \\ --with-tcp-wrappers --with-md5-passwords \\ --sysconfdir=/etc/config/ssh \\ --with-zlib=/opt/local/zlib --with-ssl-dir=/opt/local/openssl \\ --without-stackprotect $ make -j $ make install $ cd /opt/local/openssh/ $ rm * $ ln -s 7.3p1/* .

最初 OpenSSHのconfigureで、 configure: error: OpenSSL version header not found. とか言われて、

config.log を見ると、 ./conftest がSegmentation fault ってた。

「……?」と思いながらも、 --without-openssl で試すと、今度は sizeof(short int) を調べようとしてセグフォ。

そんな馬鹿なと思って、自前で conftest 作ってオプションを色々試してたところ、

gcc に -fstack-protector-all と -fPIEをセットで渡すと int main() { return 0; } ですらセグフォで死ぬことがわかって、

--without-stackprotectをつけたら行けた。

gcc のバージョンもあげたら直るのかな……。

その前にNASを脱却して適当なPCにして適当なLinuxディストリ入れた方がいいよなーと思うのであった。

2016/11/12(土)https対応

今は acme.sh を使っている。 acme.sh かんたんでよい。

-- 以下は古い記事 --

1つ暗号化して通信したいサイトを作りたくなったのでSSL対応することにした。

Let's Encrypt を使うと存外簡単にできた。

認証はWindowsのクライアントから、この辺参考にしてやった。

http://calkinos.hatenablog.com/entry/2015/12/05/170829

NAS上のapacheのdocument rootをSAMBA共有しているので、

Manualにして、そこにダイレクトに書き出したら証明書が発行された。

httpd.confへの設定は手でやらねばならぬ。

コンテンツはいっしょです。

発行される証明書は3ヶ月?

上のWindowsクライアントの場合、タスクスケジューラに証明書更新のタスクが組まれるっぽいのだけど、

そのままだと、結局発行された証明書をapacheに設定してあげないとダメなので、忘れずに手でメンテしないと。。

2016/10/30(日)Cygwin上のmingw32でfdk-aacをビルドしようとすると止まる

Cygwin入れてるのにわざわざmingwを別で入れるのはなあ。

Cygwin上でMinGWのgcc使えるはずだし、それでビルドできるんじゃないの。

tu-sa@t8 ~/fdk-aac-0.1.4 $ ./configure --build=i686-w64-mingw32 --host=i686-w64-mingw32 --prefix=/usr/local/fdkaac-mingw tu-sa@t8 ~/fdk-aac-0.1.4 $ make -j GEN libfdk-aac.la

で止まる。

CPU使用率も下がるし、ディスクアクセスもないし、何かを待ってる?

Makefileやら./libtool やら眺めると以下の行がマズいっぽい。

func_convert_core_msys_to_w32_result=`( cmd //c echo "$1" ) 2>/dev/null |

cmd //c が上手く動かず、cmdが普通に起動して入力待ちになってしまうので、 cmd /c に直す。

tu-sa@t8 ~/fdk-aac-0.1.4 $ sed -i libtool -e 'sZcmd //cZcmd /cZg' tu-sa@t8 ~/fdk-aac-0.1.4 $ make GEN libfdk-aac.la copying selected object files to avoid basename conflicts...

make できた。

どうもmsysでは、/c は c:\\ に置換されるのがデフォで、//cでそれをエスケープして単に「/c」の意味になる*1。

cmd /c に書き換えたものは、mingw+msysの環境では、同じように止まってしまって動かないんだろな。。

2016/08/10(水)夜明け前のココア -AiRY MiX- (ジムノペディ第1番remix)

2012年1月に作ったジムノペディ第1番の焼き直し。

追記: さらに 夜明け前のココア -AiRY RX MiX- (ジムノペディ第1番remix) 焼き直ししました。

旧:

MP3(6.22MB) / MIDI(142KB)

原曲: ジムノペディ 第1番 / エリック・サティ

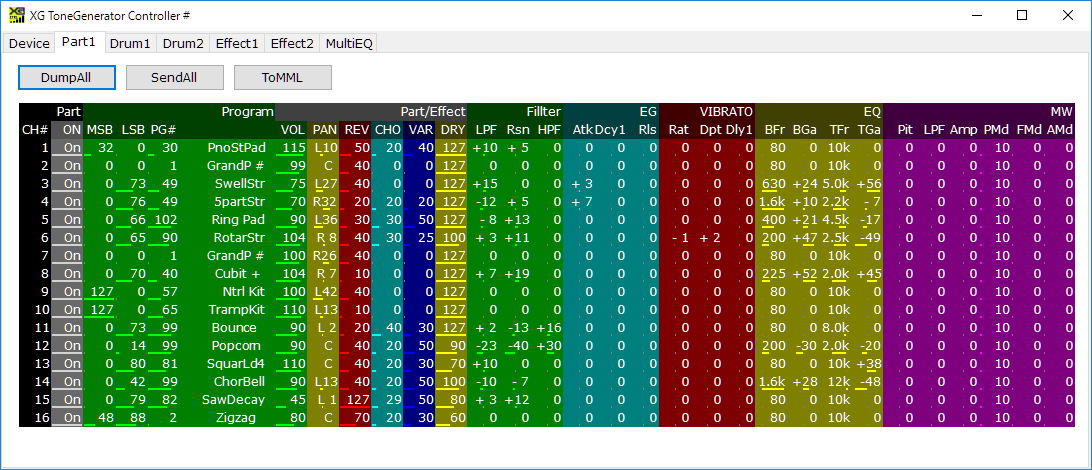

機材: MU2000EX+PLG150PF

結構、いじっていじってで時間食いすぎた反省。

2016/07/26(火)angelic rays (Kanonより残光)

原曲には勝てない。

2010年に作った angelic rays のトラックの音篭もりがなんとなく気になってたので、

ミキサーを色々いじって録音し直した後に、Stereo Tools 通した

原曲出展: Key / Kanon より 残光

使用機材: YAMAHA MU2000 EX + PLG-150PF

2016/07/18(月)双2次フィルタでLPF (他)

LPFがほしくて。

工学部だけど、アナログな信号処理とかぜんぜん勉強したことなくて、

解析学とかもまったく苦手だった情報系出身なので、

なんかLPFのサンプルプログラムとか見ても、パラメータをどう求めればいいかよくわかんなくて、

つまりどうすれば目的の関数が得られるだってばよ? 状態だったんだけど、

色々情報を探してさまよううちに↓のページを見つけて

http://www.g200kg.com/jp/docs/makingvst/04.html

RBJ Audio-EQ-Cookbook っていう つよい文書があって、つまりこれでLPFが作れるってことらしい。

理解度はやはりイマイチだけど、とりあえず低音が取り出せるようになった。

リンク先を見るに、HPFとかBPF、EQとかも作れるっぽい。便利。

今回は目的が別のところにあるので、勉強はここまでにして先に進めよう。

以下、とりあえず試したくて即席で書いたソース。

2016/07/13(水)ゆかたまつり見てきた

去る7月10日、広島大学の夏季大学祭である ゆかたまつり に行ってきた。

ゆかたまつりの日はいつも天気悪いのに、珍しくすごく晴れてた。

が、やはりじめじめもしててちょーあつかった。

実際のところ自分がもと在籍してたサークルであるGSD 以外、

全然見てなくて、ゲーム展の様子を2時間くらいずっと眺めていた。結構不審者だな。

3階の奥地という悪立地にも関わらず、お客さん結構入ってて、待ち時間が結構あった。

今、部員は20人くらいいるらしいからタイトル20本くらい出てるかと思ってたけど、さすがにそんなことはなかった。

自分たちの頃はUnityはなくて、C#でGameSDKを作って使ってて、それをサークルのメンバーで共有してた。

熱意もあったと思うけど、学祭といえば1人1本! だったので、今振り返ってみるとこれは結構生産性はよかったのだなぁ……。

その後の予定もあってあんまり時間がなかったので、大学祭も楽しみにしつつ、昼過ぎには退散してしまったが、

クオリティは粗削りながら各人の「好きなもの」「作りたいもの」が表現されている様も見れて濃ゆい展示だったと思う。

謎解き面白かった。

人にはそれぞれペースがあるからと、自分には言い聞かせつつ、現役生にはどうしても期待してしまう、

はやる気持ちを抑えられない自分も確実にいて、なんか、これはこれで自分にとって刺激になった。。

半面、寝不足もあって、あんまりまともな会話もできなくて、

現役には要らぬ気を使わせてしまっただけになってしまったと思う。

くそOBだな。すまなんだ。

展示を後にして、次の予定のため広島市内に移動しながら、自分たちが活動してたあのころに思いをはせていた。

まつりの1週間前の土日と、当日までの睡眠不足になりながら出展作品を作っていたあの頃。

ゆかたが終わると次は夏コミに一直線だった。毎年、アツかったなぁ。

こういう場で展示して、お客さんの様子を見て、何を思うかで、

クリエイターになるかエンターテイナーになるかが分かれていくのかなと、最近思う。

自分はエンターテイナーになりたくなって、今の仕事をしてるけど、

クリエイターになりたいと思ってたとしたら、きっと同人のフィールドにいたかもなーって。

昔語りばっかりで、ああ、わたしもとしをとってしまったんだなって思った。

そういう大人になりたくないと思っていたわけではないけれど、未来に夢見続ける大人でありたい。

久しぶりになんか、創作意欲がわいてて、しかし体力が……。

Quest of Feena は完成する日が来るのだろうか。

To be continued...