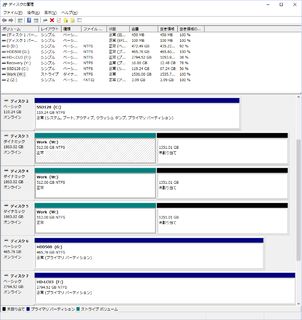

2017/06/26(月)メインPCのRAID0化

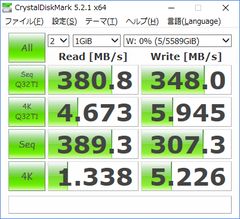

デスクトップに組み込んで、もともと使ってた2TBと合わせて、Windowsのストライプボリュームにしてみた。

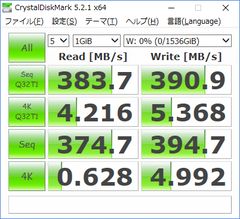

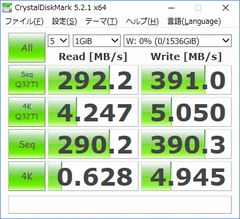

当初Readが微妙に遅かったのだけど、BIOSでSATAコントローラのモードをAHCIからRAIDにしてみる*1となんかRead速くなった。

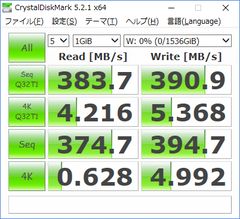

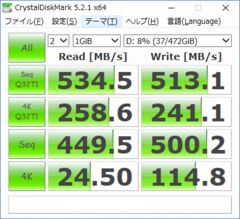

コントローラの設定をRAIDに変えたので、Intel RSTで、RAID0にしてみた(128Kストライブ)もためしてみる。

4Kが微妙に速い。

大きめのファイルをコピーしてみたりの使用感はあんまり変わらない感じ。

600MBのファイルは、コピーダイアログなしでコピーできる。

3GBくらいのファイルは、どっちでやっても10秒くらい。

序盤2GB/sとかでて、1GBくらいのところからスローダウンするようなグラフになる。

IntelRST使ってもWindowsのダイナミックディスクでも、この感じもあまり変わらない。

キャッシュの使い方が似てるんだろう。

Intel RSTを使う利点は、容量が可変なこと(と、Windowsから1つのディスクとして見えるのでタスクマネージャがうるさくならないこと)。

WindowsのDynamicDiskを使う利点は、ディスクアレイの一部をRAID 0に、一部をRAID1に みたいな使い方ができることかなぁ。

一回使い始めちゃうと、データの逃げ先を用意しない限り変更できないから悩む。

目的は、でかいデータの作業用領域で、

ほとんどシーケンシャルアクセスだから4K速度はまぁどうでもいいし、

今回は、後者のメリットをとって、Windows標準のRAIDにしてみようかしら。

まぁ、SSDと比べては微妙か。

というよりも、SSDを作業領域に回して、HDDは普通に使った方がいい気がちょっとしてきた……。